【AIエージェントのUSB-C】MCPとは?RAGやAPI、A2Aとの違いを詳しく解説!

生成AI、LLMがますます進化し、情報を調べるためにはとりあえずAIに聞いてみる、という方も多いのではないでしょうか。そしてAIを使い慣れている方は、AIエージェントを使ってワークフローを組み、作業を効率化している人もいるかもしれません。

生成AIやAIエージェントを使っていると、「この情報をあのアプリに連携してそこでも投稿したい」、「あのツールを使いたいのに、いちいち連携しないといけないから面倒」という時があります。連携したくても連携できない時もありますよね。 今回は、AI同士、AIとツールを連携させるために欠かせないMCPという最新技術について詳しく解説します。複数のAIモデルやツール、データソースとの連携に頭を抱えている場合は要チェックです。

目次

MCPの前にAIエージェントを理解しよう

多くの方が利用しているのが、ChatGPTやGemini、Copilotといった生成AIですが、それらはLLMに「この表を読み取って分析して」のように利用している人間が指示を与えることで、それに対して生成AIがテキストを生成するというものです。つまり、LLMに命令したことだけをLLMがこなしてくれるというような使い方です。

さらに、最近ではAIエージェントを使いこなしている人も多くいます。AIエージェントとは、人間が指示を与えなくてもAI自体が自律的に動き、外部のツールやデータソースを求めて様々なタスクをこなしてしまうような方法です。

従来は、ワークフローを自分で組み上げることで、ある特定の動作に反応して自動的にタスクをこなすような使い方でしたが、これではたくさんの条件やタスクの分岐がある場合は煩雑になってしまい、自動化が常にうまくいくのかのメンテナンスがとても大変でした。

その方法に代わり、AIエージェントを構築することによってワークフローへの指示を自然言語でやり取りをするだけ(SiriやAlexaなどに話しかけるような感じですね)で、LLMが必要な処理を考え、タスクをこなしてくれます。このようなAIエージェントはDifyやCrew AI、Pydantic AIなどのサービスがよく知られています。

「8月の航空券とホテルの安い時期にハワイへ行きたい。手配まで完了してほしい」とAIエージェントに伝えるだけでAIが自律的に判断し自分が調べなくても旅行の準備が完了してしまう、というような使い方ができる時代になってきました。

モデルコンテキストプロトコル(MCP)とは?

とても便利なAIエージェントですが、様々なツールを使うためにはそれぞれのツール・サービスと個別で連携する必要がありました。また、連携機能がない場合は開発しなければならず、非常にコストと時間がかかる複雑な作業でした。

その状況を打破したのは、生成AIモデルClaudeなどを開発したAnthropic社が発表したMCPなのです。

MCPは、モデルコンテキストプロトコル(Model Context Protocol)の略で、AIモデル(LLM)が外部のツールやデータソースとコンテキストデータを共有してシームレスに連携するためのJSON-RPC形式のオープンプロトコルです。

簡単に述べると、Anthropic社も発表しているように、「AIアプリケーションのためのUSB-Cポート」です。

AIアプリケーションのためのUSB-Cポートってどういうこと?

PCや外部ディスプレイ、モバイルバッテリー、ケーブルなどの周辺機器が同じUSB―Cの規格に統一され標準化されたことで接続が簡単になりました。

同様に、MCPが「AIアプリケーションのためのUSB-Cポート」と言われる所以は、MCPがLLMと様々な外部ツールやサービスをつなぐことで効率的に連携する役割を果たします。

LLMにおいてユニバーサルコネクティビティを実現するのがMCPといえます。

ChatGPTと肩を並べるLLM、Claude開発企業のAnthropic社が2024年末にMCPを提唱しましたが、2025年3月にChatGPT開発元のOpenAI社がこちらをサポートすると公言したことでMCPがAIエージェントにおける標準プロトコルとなりえました。

似ているけど役割が違います!MCP、RAG、APIの違いとは?

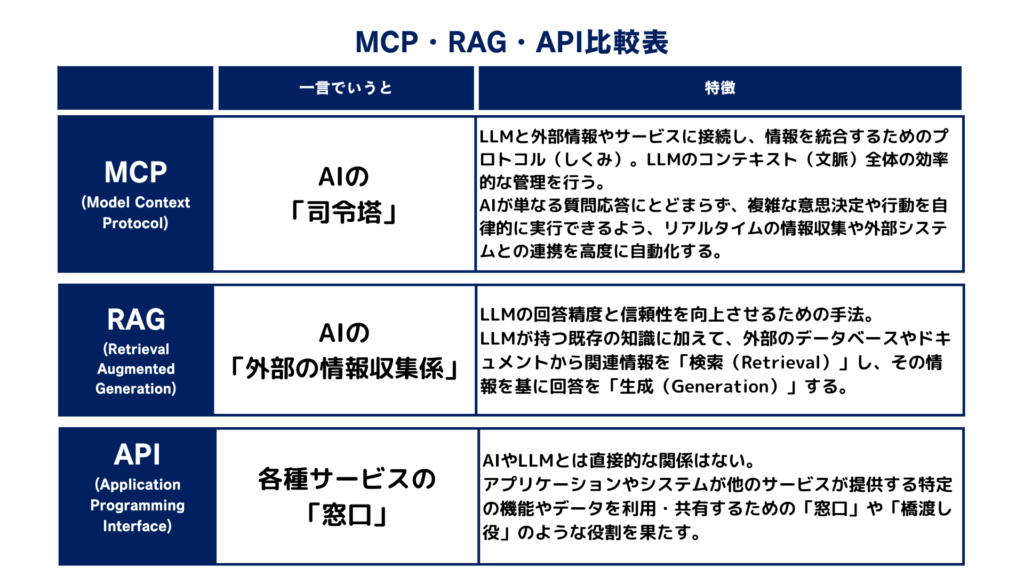

MCP、RAG、APIは、いずれもAIシステム、特に大規模言語モデル(LLM)の能力を拡張し、外部と連携させるための重要な概念ですが、その目的と機能は大きく異なります。それぞれの違いを明確にし、それぞれの役割を理解しましょう。

MCP (Model Context Protocol): AIの「司令塔」

MCP(Model Context Protocol)は、AIモデルが自律的に外部のデータやツールを使いこなすためのプロトコルです。

これまで述べてきたように、AIが複数の外部情報源やAPIを統合し、タスクに応じて適切に制御する「AIのUSBポート」のように機能します。

AIが単なる質問応答にとどまらず、複雑な意思決定や行動を自律的に実行できるよう、リアルタイムの情報収集や外部システムとの連携を高度に自動化します。コンテキスト全体の効率的な管理を行うのがMCPと考えると良いでしょう。

RAG (Retrieval Augmented Generation): AIの「外部の情報収集係」

RAG(Retrieval Augmented Generation)は、大規模言語モデル(LLM)の回答精度と信頼性を向上させるための手法です。LLMが持つ既存の知識に加えて、外部のデータベースやドキュメントから関連情報を「検索(Retrieval)」し、その情報を基に回答を「生成(Generation)」します。

これにより、LLMが事実に基づかない情報を作り出す「ハルシネーション」を防ぎ、常に最新かつ正確な情報に基づいた回答を可能にします。モデルを再学習させる必要がないため、低コストで生成AIをカスタマイズできるようになりました。

つまり、RAGは、AIが外部の知識を参照しながら、より的確なアウトプットを生み出すための「情報収集係」のような役割を果たします。

API (Application Programming Interface): サービスの「窓口」

会計処理をするときに、カード会社や銀行口座と連携させるためにAPI連携の手続きが必要になりますね。

API(Application Programming Interface)は、異なるソフトウェアやサービス間でデータや機能をやり取りするためのインターフェースのため、APIはAIやLLMとは直接的な関係はありません。

これは、アプリケーションやシステムが他のサービスが提供する特定の機能を利用するための「窓口」や「橋渡し役」のような役割を果たします。

APIを活用することで、開発者はゼロから全てを構築することなく、既存のサービス(例えば天気情報や地図サービスなど)の機能を自分のアプリケーションに組み込むことができます。

APIとMCPは、概念が似ていますが、全く異なるものです。

APIはサービス間でデータの送受信や計算処理をするだけですが、MCPはLLMにおけるワークフロー全体の制御やリソースの統合を行える点で大きく機能や目的面で異なっています。

このように、MCPはAIと様々なサービスを一つの仕組みで統合するための「AI専用の共通のインターフェース」、RAGはAIの回答精度を高めるための「情報活用術」、APIはAIに限らず特定の機能・データへのアクセスを提供する外部サービスと繋がるための「技術的なタッチポイント」と理解すると、それぞれの違いがより明確になるでしょう。

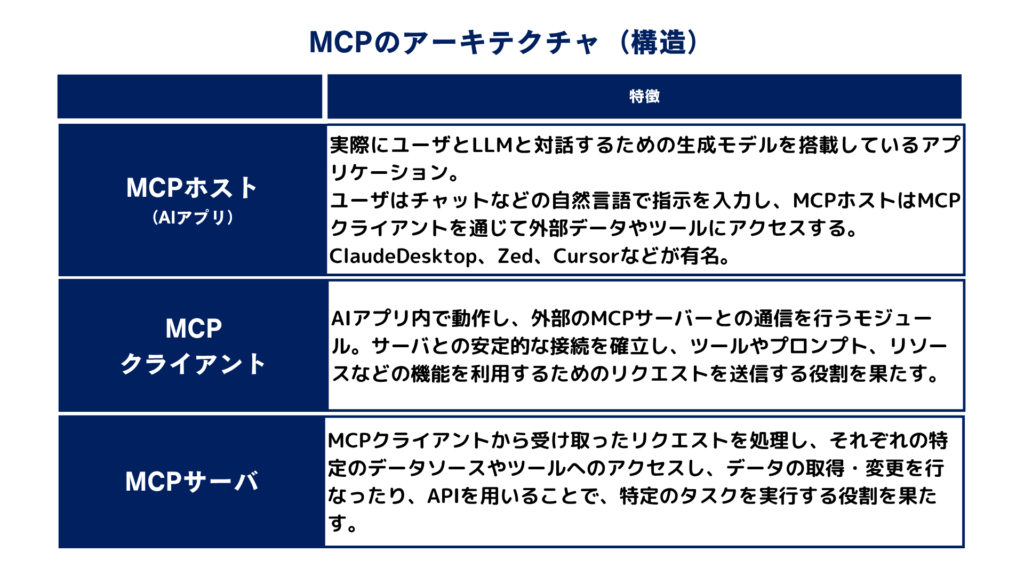

MCPのしくみ〜アーキテクチャ〜

MCPのアーキテクチャは3つの役割によって構成されています。

MCPホスト(AIのアプリ)

実際にユーザとLLMと対話するための生成モデルを搭載しているアプリケーションです。

Claude DesktopやZed、Cursorなどの開発環境が有名です。ユーザはチャットなどの自然言語で指示を入力し、MCPホストはMCPクライアントを通じて外部データやツールにアクセスします。

MCPクライアント

AIアプリ内で動作し、外部のMCPサーバーとの通信を行うモジュールです。

MCPクライアントはサーバとの安定的な接続を確立し、ツールやプロンプト、リソースなどの機能を利用するためのリクエストを送信する役割を果たしています。

MCPサーバ

MCPサーバはMCPクライアントから受け取ったリクエストを処理し、それぞれの特定のデータソースやツールへのアクセスし、データの取得・変更やAPIを用いた特定のタスクを実行します。

SlackやGitHub、Google Drive上のドキュメント、ファイルシステム内などあらゆるリソースにアクセスすることでタスクを実行します。 AIモデル上で単純なテキスト生成だけにとどまらない場合は、外部APIを呼び出したり、計算を実行したりするツールにアクセスします。

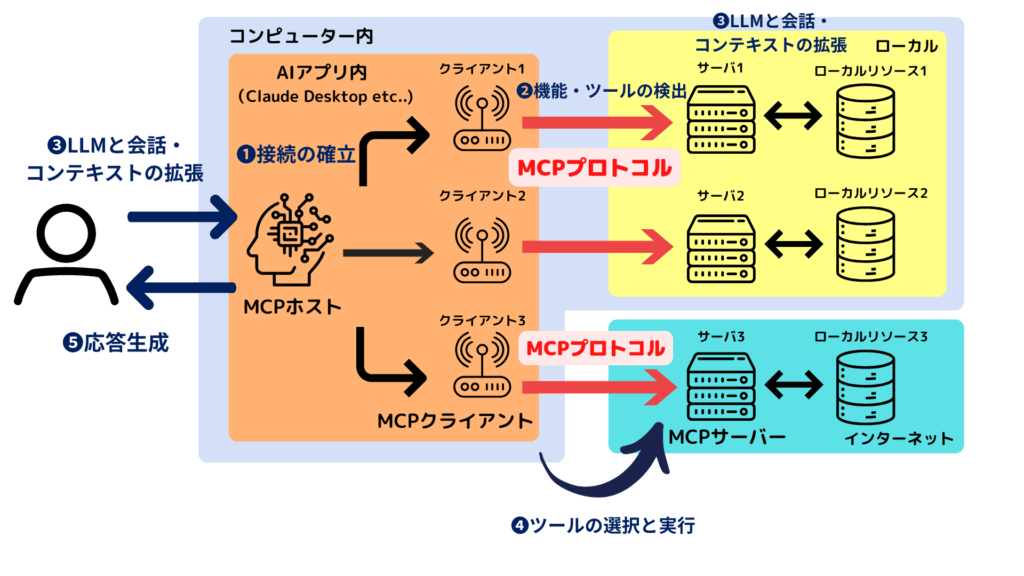

MCPのしくみ〜どのように機能するか〜

MCPは下記のような流れで機能しています。

1.接続の確立:MCPホストがMCPサーバへ接続。

2.機能・ツールの検出:MCPクライアントがMCPサーバーにクエリを実行して利用可能なツール、リソース、プロンプトを検出。

3.コンテキスト拡張:ユーザがAIモデルと対話をすると、MCPホストが接続しているMCPサーバからの関連情報を取得してAIモデルのコンテキストの補強を行う。

4.ツールの選択と実行:ユーザのクエリと利用可能なツールに基づいて、LLMが使用すべきツールを決定。MCPクライアントがMCPサーバを通じてツールを実行。

5. 応答生成: AIモデルがMCPサーバからの応答を組み込んで、コンテキストに則した回答を生成。

【M×N統合問題と M+N問題】 MCPはAIやデータ、情報を統合するためには欠かせない

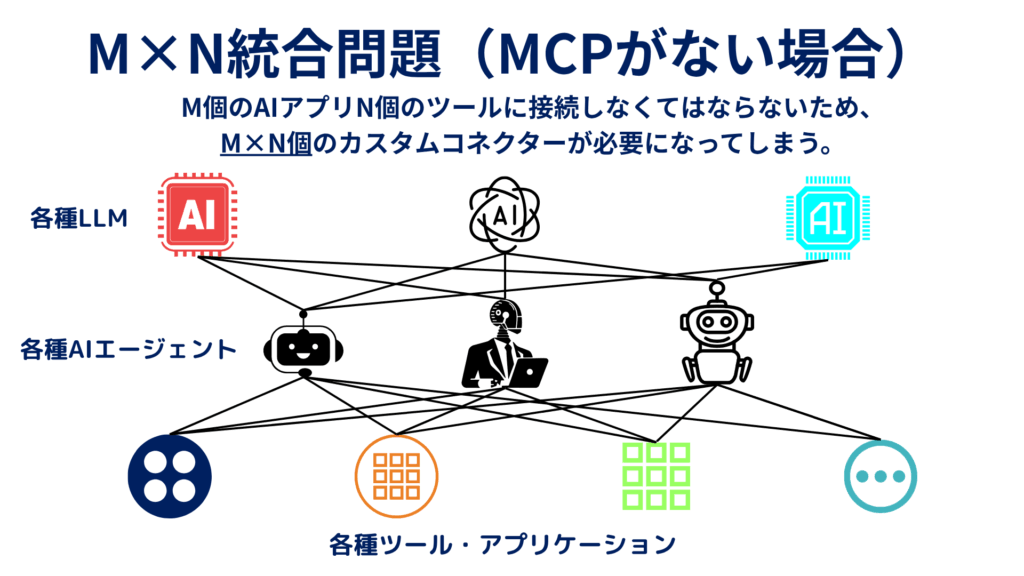

MCPで最も重要なことは「M×N統合問題」を解決できるということがよく語られます。

上記したことと重なりますが、「M×N統合問題」とはつまり、M個のAIアプリ(ChatGPT、DeepSeekなど何でも)がN個のツールに接続しなくてはならないため、M×N個のカスタムコネクターが必要になってしまい煩雑であるということです。

しかし、MCPが用いられることで、それがM+Nへとより単純な構造になり、それぞれのツールやアプリがMCPを一度サポートしさえすれば、相互運用でき、開発者にとっては大幅なコスト・時間削減ができるようになるというわけです。

LLMがMCPを利用することで、実行する際にリアルタイムで新しいツールを発見して活用できるので、いちいち新しいツールを探しに行かなくても簡単に利用でき、AIエージェント自体を新たに機械学習せずとも新しいタスクや環境に応えられるというメリットがあります。

AIエージェントでMCPが活躍する理由

一貫した形式による快適な相互運用性

MCPは単一のインターフェースでサービスやAPI、データソースなどのあらゆるAIクライアントに接続できます。一貫したJSONリクエスト/レスポンス形式を採用しているため、AIモデルに関係なく、統合のデバッグ、保守、拡張が簡単にできます。また、LLMは利用用途によってモデルを変えることでタスクの結果が大きく変動しますが、そういった場合でも強固な結合が維持されます。

開発・保守にかかる時間を短縮

APIのようなそれぞれの結合ではなく、ツール間で一貫されていることから、開発者はセットアップや保守にかかる時間を削減することができます。

MCPは実際にどう使われている?

MCPは誰でも簡単に利用できるため、すでに様々なMCPサーバが出てきており、無限の可能性があります。ここでは一例を紹介いたします。

toC、toBどちらでも使えるカスタマーサポート、カスタマーサクセス

AIエージェントがCRM(顧客関係管理)データや製品情報、サポートチケット、これまでの顧客とのやり取りを蓄えたログにリアルタイムにアクセスできることで、文脈に応じた適切な回答が可能。

企業内の情報検索

AIエージェントがデータ化された情報にアクセスして情報を回答、その情報がどこから出力されたのかを提示。

社内ヘルプデスク

「育休の取り方がわかりづらい、総務に聞いても何故か聞く人によって若干ニュアンスが違う」

企業体の中にいると、属人的な回答により振り回されることは誰もが経験しているでしょう。

AIエージェントにより、過去のやり取りなどを踏まえ、文脈に一貫性のあるナレッジベースの回答をするチャットが使われる未来も近いでしょう。

コードレビューツール

ソースコードの変更履歴や過去のイシューをもとに修正を検討してくれる。

学習支援・健康支援

過去の学習状況や学習スタイルや健康記録に基づいて、各自にあったアドバイスやコンテンツを提供してくれる。

MCPを使うことでできることは限りがない、何ができないのかを考え、それを我々人間が担うという考え方が重要になってくると言えるでしょう。

MCPを安全に使うためには?

MCPは誰でも作れる

MCPは誰でも比較的簡単に作成できるため、これからエコシステムとして成長することで様々なMCP準拠の新しいツールが開発されるでしょう。しかし、悪意を持って作成される可能性もあるため、公開されるMCPサーバ全てが安全ではないという認識を持つことが重要です。

AIに外部システムへのアクセス権を与えるということは、外部システムとの「つながり」ができるということです。もし悪意のあるコードが仕込まれている場合は、アクセスのための認証情報やAPIキーが盗まれるなどで不正利用につながることも考えられます。

「明示的な同意(Explicit Consent)」が大前提

MCPはこのセキュリティに関しては、「明示的な同意(Explicit Consent)」が大原則とされ、MCPが標準化されたアクセス制御メカニズムを搭載していることで安全に使えるような設計がされています。つまり、AIがいきなり外部ツールやリソースにアクセスするのではなく、利用の前にアクセス許可を求めることで、利用が開始できるということです。

また、データプライバシーの面でも、ホストプリケーションはユーザの明示的な同意なしにサーバにデータを送信することができないようになっています。ツールの実行に関してもそのコードが何を売するのかをユーザが承認するステップが組み込まれていることで悪意のあるコード実行のリスクを軽減しています。

ただし、ラグプル攻撃(Rug Pull)のように、同意をした後にサーバ側がコードを書き換え、有害なコードを書き込む攻撃や、シャドーイング攻撃(Shadowing Tool Description)のように、無害なMCPサーバ上に、悪意のあるMCPサーバがコードを上書きすることで攻撃を行うことも考えられます。これを避けるには次の方法しかありません。

現状はサードパーティを使うのを避け、公式のMCPサーバを使うようにする

MCPの技術が誕生してから半年ほどしか経過していないですが、最近ではセキュリティ対策が確立、便利なツールが開発されてきています。

現状では、Anthropic社が公開しているMCPサーバ集など、各公式サービスが公開しているMCPサーバを利用するのがベストな方法と言えるでしょう。

MCPを補完する役割を持つA2A(Agent to Agent)

A2Aはその名の通り、エージェント間の通信・協力が目的となっており、ツールやリソース、APIとの接続や活用を目的としているMCPと役割が違っています。

これまではAIエージェントごとに指示を出す必要があり大変面倒でしたが、このプロトコルによりAIエージェント同士の壁を取り払い、タスクを共同でこなせるようになります。

これからは「つながる」ことでAIがより進化し、利便性を生み出すことをMCP、A2Aは示唆しています。

最後に

MCPの普及にはまだまだ時間はかかると思いますが、多くの人々が正確にMCPの概念を理解することで、AI・LLMの利活用をさらに大きく前進させるでしょう。特に開発者にとっては、作業の効率を何倍にも上げることができるかもしれません。活用できないビジネスはないといっても過言ではありません。今後の発展にぜひ注目です。

harBest(ハーベスト)では、AI開発に必要なデータを中心にゼロからAI開発のサポートをしています。生成AIに欠かすことのできないLLMデータの作成や、アノテーション、教師データの作成について、お客様のビジネス領域や要望に合わせてご依頼を承っております。また、データセットの配布、販売も行っております。高品質かつ専門的なデータセット作成、AI開発にお困りの場合、ぜひご相談ください。 下記よりお問い合わせをお待ちしております。