【社内DX推進】DXについてゼロから解説!成功事例や進め方も紹介

DX推進という言葉は日本国内のビジネスの現場では浸透してきていますが、実際に社内で実践に移せているのかというと、首を傾げてしまうという方も多いかもしれません。

本記事ではDX推進において、バックオフィス業務を中心とした社内DXについての実践例、紹介例についてご紹介します。

目次

DX推進とはどのようなこと?

DXについては正しい認識を持っていないことが、DX推進において致命傷となっている場合があります。正しくDX推進を行なうためにもこちらで一度確認しておきましょう。

DXとは、デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略称で、英語では「Trans-」をXという文字で省略するためDXと呼ばれています。

その意味は経済産業省によってこのように定義されています。黄色部分は引用

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

(経済産業省『デジタルコード2.0』https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc2.pdf?_fsi=ARWUdNJlより)

つまり、DXとは、急速に発達、変化している世界状況において、ビッグデータ(世の中に蓄積されている膨大なデータのこと)やデジタル技術を用いることで柔軟に対応していき、顧客のニーズを満たすサービスや製品を生み出し、そしてその一歩先のビジネスモデルや企業の在り方も変えていこうという考え方、取り組みのことを指します。

IT化とDX推進の違いは?

DX推進という考え方が広がる前までは、IT化という言葉がよく使われていました。

IT化はIT(Information Technology:情報技術)やデジタル技術を活用し、アナログで行われている業務をデジタルへ移行することを指します。

例えば、紙のメモで共有していた伝言を社内チャットに置き換えたり、ホワイトボードで各自の予定を共有していたところを、デジタルカレンダーを使用したり、紙で運用されている契約書や請求書を電子契約書・電子請求書にすることなどが挙げられます。

例で挙げたものをDXとして行っている企業は少なくないでしょう。

一般的には、業務効率化の議論に収束してしまうことが多いですが、その先の構造変化、新たな価値の創出まで見据えてこそ、DX推進と言えます。

DX推進と業務改善・BPR推進の違いは?

DX推進とよく混同されて使われているのが、業務改善とBPR推進という言葉ではないでしょうか。

業務改善は原則として現状のプロセスを維持したまま、その業務に関わるツールや人、モノを変更して業務の無駄をなくすことで、サービスの質や組織文化が変わること、業務が効率化されることを指します。

BPRは英語の「Business Process Reengineering(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)」の略で、業務改革を意味しています。これは現在の業務フローを見直し、効率化、最適化することを最大の目的としています。それだけでなく、その該当の業務自体がそもそも必要なのか、根本から見直しを行います。業務はその部署だけで完結するものだけではなく、部署を越えて企業全体が関わるものもあるでしょう。そのため、企業の部門すべてで見直しが必要となってきます。

BPRとDXは概念がどちらも業務や組織を変革することを目的としている点で似ていますが、その対象が異なっています。

BPRが業務の自動化や省力化などで、業務プロセスの抜本的な再構築を目指しているのに対し、DXはデジタル技術を活用して、ビジネスモデル・組織自体を変革することを目指しています。

日本のDX推進の現状

日本の多くの企業では、DX推進が課題と認識され、取り組みが進んでいます。そのきっかけとして最初に、経済産業省によって2018年から毎年更新されている『DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート』が挙げられます。

2018年に発表されたDXレポート黄色部分は埋め込み(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf?_fsi=6o70a5HJ)では、「2025年の崖」という言葉で世界に後れを取っている日本における懸念が示されています。

その懸念点とは、複雑化・巨大化しすぎている日本企業のレガシーシステムにより、マーケットの変化のスピードに柔軟に対応できず、日本企業がDXを推進しなかった場合に日本経済全体で年間12兆円の損失が発生するという提言がなされました。その内容がショッキングなものであったために、課題を認識した企業が次々とDXを推進するきっかけとなりました。

そして、2022年7月に更新された『DXレポート2.2』(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/covid-19_dgc/pdf/002_05_00.pdf)では、DX推進に取り組む企業が着実な増加傾向にあることが評価されている一方で、その取り組みがビジネスの効率化や省力化に留まってしまっており、企業のバリューアップ(サービスの創造・革新)において実際に成果が出ているのが1割未満という評価になっています。

そしてさらに2023年6月20日に発表された、IMD(国際経営開発研究所:International Institute for Management Development)が作成する「世界競争力年鑑(World Competitiveness Yearbook)」2023年版では、日本の競争力総合順位は、前年の34位を下回る過去最低の35位となりました。アジア・太平洋地域でも14カ国中10位のインドネシアの背中を追う11位となっています。各国と比較して日本はDX推進においても後れをとっていることが分かります。

社内DXとは?

社内DXとは、デジタル化、IT化によって、社内における精算業務、人事業務、顧客管理などを効率化させ、生産性を向上させることによって、働き方や社内体制、オペレーション、企業風土を変革し、ビジネスを変えていくことを指します。

英語圏ではDigital Workplace TransformationやDigital Transformation in Workplaceと言われているもので、日本語圏でよくみられるDX推進言説とは異なり、顧客のみならず、従業員のニーズも掴むことの重要性に重きを置く語り方がされることが多いです。業務という単位での変革ではなく、顧客や従業員という人という単位、視点に立脚することでDX推進を行い成功に繋げているのかもしれません。

社内DXがなぜ重要なのか?

社内DXを実際に実行している企業が社内DXを重要視している背景は以下のようにまとめられるでしょう。

・「2025年の崖」問題

・労働人口減少に伴う働き方改革

・従業員のニーズに応えることができる

・BCP(事業継続計画)対策

・企業の競争力強化

「2025年の崖」問題

上記ですでに解説した「2025年の崖」問題は、海外ではあまり語られることはなく、日本国内におけるDX推進における課題です。

クラウドサービスがここ10年ほどで格段に進歩を見せましたが、日本国内の企業、特に老舗の大企業ではインハウスの既存のシステムで現在も稼働を続けており、システムへ刷新するにあたっては多額のコストを負うだけでなく、現在の稼働と並行させることで目の前のビジネスチャンスを失ってしまう懸念から、システムを抜本的に見直す余裕がないためにDXが遅れてしまっているという側面があります。

しかし、システムが複雑化・巨大化しすぎているためにDXが進められていない場合は今後のビジネスチャンスを逃してしまうという懸念点があるために、社内DXを進めている企業は増えてきています。

労働人口減少に伴う働き方改革

業務プロセスや業務間の関係性について抜本的に見直すことで、効率化させることができ、その結果として、今ある人的リソースを適材適所に割くことができるので、人材不足を解消することができます。

人員不足で業務が従業員の長時間労働や彼らの頑張りによって補われているという職場は少なくないでしょう。社内DXを推進することで、長時間労働を抑えて人件費を抑えられるだけでなく、従業員の働き方満足度を高めることにもつながり、早期離職を防ぐことができます。

従業員のニーズに応えることができる

日本においては人材不足を解消するためにDX推進を行う、という見方が強いですが、デジタル化を推進して多様な働き方を可能にし、従業員の満足度を上げることで人材離れやエンゲージメント、効率性を上げることにつながります。

居住場所や生活環境などで制限があり働けない場合や、生活環境の変化から離職を決断する人も多くいるのが現状です。デジタル環境を整え、従業員の働き方の優先度を高くすることで、有能な人材を確保でき、人員不足を補う以上のことを成し遂げることができます。

BCP(事業継続計画)対策

社内DXを推進することは、災害などの緊急事態においても事業を継続させることができる体制を整えることができます。

例えば、電話でのカスタマーサービスを職場のみで行っている場合、地震や大雪などで電車が止まってしまい誰も職場に辿り着くことができない場合ももしかしたらあるかもしれません。

その場合、その間はカスタマーサービスを停止しなければならず、ビジネスの機会を逃してしまうだけでなく、顧客の不信感が募り、会社としての信頼度が落ちてしまうことにもつながります。

デジタル化により、場所に縛られずに業務を行うことができる環境を作ることで、自然災害や新型コロナウイルスの蔓延のような緊急事態でも事業を継続できるようにし、様々なリスクを軽減することにつながります。

企業の競争力強化

ビジネスにおいては、顧客やマーケットの変化に敏感に、柔軟に反応できることで、競合他社に対して優位に立つことができます。

承認作業や事務作業などで時間が取られてしまうところをデジタル化によって効率化することで、利益に直結する業務を優先させることができ、その結果、企業の競争力を強化することができます。

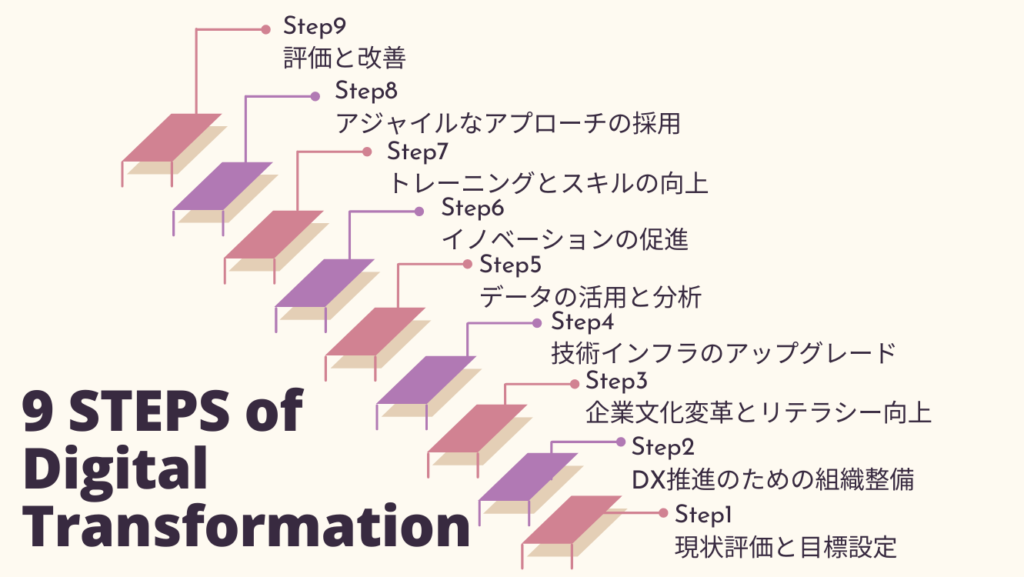

社内DXの進め方について詳しく9ステップで解説!

社内DXをスムーズに進めるためには計画策定は欠かせません。どのように進めていけばよいのか詳細に解説します。

Step1:現状評価と目標設定

現状どのようになっているか把握しておかなければ、後から色んな問題が発生してしまいます。

したがって、現在の業務プロセス、システム、技術インフラを評価し、改善のポイントを特定します。

現状認識ができたら、社内DXを通じて達成したい目標を設定し、経営層、IT部門だけでなく、各部門と確認をすることで、DXを推進する前に全社で共通認識を持ち、後々齟齬が起こるのを防ぐことができます。

Step2:社内DXを推進するための組織体制の整備

DXプロジェクトの成功に向けて、指揮を執っていくチームを結成します。チームには、エグゼクティブスポンサー、プロジェクトマネージャー、技術リーダーなどが含まれます。

社内DXを推進していくための人員が不足してしまう場合は、プロジェクトを円滑に進められず、頓挫してしまうことが考えられますので、とても重要なステップです。

Step3:企業文化の変革と部門担当者のデジタルリテラシー向上

社内DXの成功には、従来の文化や業務プロセスの変革が必要です。関係者がDXに参加し、意見やアイデアを提供できるようにするための取り組みが重要です。

また、部門担当者のデジタルリテラシーを高めることが重要です。IT部門と事業部門においてデジタルリテラシーの差が激しいことにより、十分な意思疎通が取れずにプロジェクトがし済まないという状況が発生してしまう事例が多く見受けられます。

企業では部門トップのデジタルリテラシーが低いために、デジタル化が進んでいない現状もあります。社内でデジタル人材を育成する仕組みが整っていない場合は、デジタル技術に長けている人や関心がある人を選抜して教育を行うと良いでしょう。

社内DX推進にあたってはただ単にツールを導入すればよいわけではなく、デジタル人材の育成も必要不可欠なのです。DXに関する教育プログラムが最近ますます増えてきているので、経済産業省の公表しているDXリテラシー標準にあったプログラムを選び人材教育を行うことをおすすめします。

Step4:技術インフラのアップグレード

企業の組織体制を整えた後は、DXを支えるための適切な技術インフラを整備します。これには、業務プロセスのデジタル化、業務環境のクラウド化、ビッグデータ解析、IoT、AIなどのテクノロジーの導入が含まれます。

現在の業務運用においてアナログであることによる非効率的な業務や、デジタル化できる可能性のあるものをすべて洗い出し、デジタル化による効率化・自動化するための仕組みを構築して、必要に応じてITツール、クラウドサービスを活用することでコストを抑えて簡単にデジタル化を実現することが可能です。

業務運用のみならず、業務環境そのものをデジタル化、クラウド化することで、時間・場所・環境関係なく、仕事に取り組むことができ、働き方を改革して効率性を上げられるだけでなく、緊急時の柔軟な対応や、従業員のエンゲージメントを高めることにつながります。

Step5:データの活用と分析

データドリブンな意思決定を実現するために、データの収集、保存、分析、可視化のプロセスを確立します。これにより、組織はより迅速かつ正確な意思決定を行うことができます。

社内では経理、営業、在庫管理、顧客管理など様々なシステムを用いてデータを管理しており、それらは別々のデータ体系で構築されているため、データの収集には時間がかかるだけでなく、そのままでは分析することができません。

企業が意思決定を行うためには、既存システムのデータを一つのデータベースに統合して、業務横断的にデータを分析する必要があります。それに特化したデータベースである、データウェアハウス(Data Ware House:DWH)やデータを分析、「見える化」するためのBI(Business Intelligence)ツールを利用することも視野に入れるとよいでしょう。

Step6:イノベーションの促進

DXはイノベーションを促進するためのプラットフォームとしても機能します。従業員が新しいアイデアやアプローチを試すための環境を提供し、新たなビジネスモデルを生むなどの価値の創造を進めましょう。

繰り返し述べてきたように、部分的な業務効率化ではDXの推進とは言えません。取り組みを社内全体に広げ、既存のビジネス以上の新しい価値を生むことが真のDXということができます。

Step7:トレーニングとスキルの向上

DXに必要なスキルや知識を持つ従業員を育成するためのトレーニングプログラムを実施します。先ほどは社内DXの舵を取るために必要なデジタル人材、DX人材を主眼に置いていましたが、部門トップやIT部門、経営層のみならず、社内全体で取り組む意識がなければ、部分的な業務改善にしかなりません。

より多くの従業員がスキルを得ることにより、組織全体がDXによってもたらされる変化に適応できるようになります。

Step8:アジャイルなアプローチの採用

DXプロジェクトでは、アジャイル(Agile:状況変化に対して柔軟に素早く対応すること)な開発手法やイテレーション(Iteration:短い期間で一連の工程を繰り返す)開発手法を採用することが一般的です。

小さなステップで成果を上げ、フィードバックを受けながらプロジェクトを進めることが重要です。

Step9:評価と改善

実装後、DXの成果を評価し、課題や改善の余地を特定します。社内DXは一時的な取り組みではなく、継続的に行ってこそ、効果を高めることができます。Step1から9のサイクルを回し続けることが重要です。

社内DXの成功例

社内DXは上記で挙げたように、精算業務、人事業務、顧客管理、働き方においてデジタル技術を用いて効率化、生産性の向上を行うことで成し遂げられると解説してきました。多くの企業でDX推進が進められている中で、ここではごく一部の例を紹介します。

【精算業務】修学旅行の返金作業を効率化(株式会社三井住友銀行×ウェルネット株式会社×株式会社JTBの取り組み)

旅行事業を中心とした交流創造事業を行う株式会社JTB。

一度に数百人もの参加者がいる修学旅行においては、実施される1年以上前から積み立てをして、終了後に返金を行うのが通例になっていましたが、参加者全員に対しての返金業務が発生することから大きな負担となっていました。

一人ひとり生徒ごとに封筒に包んで返金をする方法や銀行振り込みでも返金先の情報が間違っている、情報を取得するまでに時間がかかってしまうなど、返金先の口座情報取得が大きな手間となっていました。年間100万人ほどの学生の修学旅行を取り扱っているため、その業務に圧迫され超過勤務も発生していました。

その課題に対して株式会社三井住友銀行の業務提携先、ウェルネット株式会社の「送金サービス」を用いることで、業務時間の短縮のみならず、人為的なミスを減らし、情報漏洩のリスクを減らすことを可能にしました。

方法は、生徒の保護者のもとに専用ハガキが届き、そこで「銀行受け取り」か「コンビニ受け取り」のどちらかを選択。「銀行受け取り」を選んだ場合は専用のURLから口座番号を入力するだけ。他人に個人情報を開示することもなく、自動的に返金が完了します。

参考:https://www.smfg.co.jp/dx_link/article/0081.html

【検査システム】AIを活用して目視検査時間を削減(株式会社ヨシズミプレスの取り組み)

電池部品や金属文具などの製造を行う株式会社ヨシズミプレス。

製造業では製品を作る際に製品の検査も不可欠な工程です。規格チェックがワンタッチで可能な画像測定器の導入を早くから行っています。

製品の一つに車の自動運転のセンサーに使用される半導体レーザーの製造があり、国際規格の品質にするためには肉眼では見えない小さな傷や変形の有無まで確認する必要があり、検査担当者が顕微鏡を使って確認する作業をしていましたが、人員と時間がかかるだけなく、担当者へのストレスが大きい作業ということで課題になっていました。

その課題に対して、AIによる画像検査を導入することで検査にかかる時間が40%削減という結果に。

方法としては、製品を並べて検査するための整列機を用いてベルトコンベヤーで製品を一つ一つ送り出す装置を自社で作成。不良品の様々なパターンの画像を約1000枚用意して、精度重視のAIトレーニングを行い、未経験のAIに苦戦しながらも約4、5カ月 の準備を経て稼働を開始。

結果的にAIが不良品とみなした製品を検査担当者が再度検査する作業だけになり、50万個行っていた目視検査が2万個で済むようになりました。効果は作業効率のみならず、従業員の負担が軽減され、利益率も向上させることができました。

参考:東京商工会議所『スマートものづくり導入企業事例 株式会社ヨシズミプレス』

https://www.tokyo-cci.or.jp/seisaku/committee/mono/smart/case/38/

って確認する作業をしていましたが、人員と時間がかかるだけなく、担当者へのストレスが大きい作業ということで課題になっていました。

その課題に対して、AIによる画像検査を導入することで検査にかかる時間が40%削減という結果に。

方法としては、製品を並べて検査するための整列機を用いてベルトコンベヤーで製品を一つ一つ送り出す装置を自社で作成。不良品の様々なパターンの画像を約1000枚用意して、精度重視のAIトレーニングを行い、未経験のAIに苦戦しながらも約4、5カ月 の準備を経て稼働を開始。

結果的にAIが不良品とみなした製品を検査担当者が再度検査する作業だけになり、50万個行っていた目視検査が2万個で済むようになりました。効果は作業効率のみならず、従業員の負担が軽減され、利益率も向上させることができました。

参考:東京商工会議所『スマートものづくり導入企業事例 株式会社ヨシズミプレス』

【稼働状況把握】AIカメラで稼働率を算出(マイクロコントロールシステムズ株式会社の取り組み)

大手工作機械メーカーのLED照明、大手カーシェアリングサービスのタイマ付きルームランプの提供や受託での電子基板作成を行うマイクロコントロールシステムズ株式会社。

製造機械の稼働率を高めるために設備が使われているかどうかを把握したいという課題がありました。これまでは誰かが作業をしているので動いていそうという定性的・感覚的な判断で正確な稼働率については把握できていませんでした。

そのための解決策として、3色に光る「シグナルライト」をカメラで捉えて、ディープラーニングで学習させることで装置がどのくらい稼働をしているかを可視化するシステムを開発しました。

結果的に、稼働率が「見える化」され、稼働率の低さをビジュアル化することで社内全体に課題を共有でき、社内DXにつながりました。

参考:株式会社APTO『活用事例:マイクロコントロールシステムズ株式会社様

AI開発で工場の「見える化」に挑戦。製造業界全体を盛り上げるAI開発に着手。』

ここまで社内DXの取り組み例を見てきました。日本国内だけでも日々たくさんの事例が生まれているため、自社の業務に直接転用できずとも、社内DXのアイデアは無数に存在するため、他社の成功事例を参考にしながらDX推進をしていくとよいでしょう。

社内DX成功例がまとめて掲載されているサイト一覧

最後に、DX推進事例がまとめられている経済産業省のレポートについて紹介します。

こちらでは、上場企業の事例と中堅・中小企業の事例とわかれて成功事例がレポートにまとめられています。

上場企業向け:デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)

2015年まで「攻めのIT経営銘柄」として、経営革新・経営革新、収益水準・生産性の向上をもたらす積極的なIT利活用に取り組んでいる企業を選定していたものを、2020年よりデジタル技術を用いてビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく企業を選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」として発表されています。

経済産業省ホームページ「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx_meigara.html

中堅・中小企業等向け:DXセレクション

これまで経済産業省は上場企業を対象とした取り組みを紹介していましたが、上場企業には大企業が多く、中堅・中小企業などにおいてのDXに向けてのアプローチとして2021年より、中堅・中小企業等のモデルケースとなるような優良事例を「DXセレクション」として選定されるようになりました。

それにより、地域内あるいは業種内での横展開を図ることで、中堅・中小企業等におけるDX推進、各地域での取組の活性化につなげていくことを目的としています。

経済産業省ホームページ「DXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)」

各企業では広報などでここにはないDX事例が掲載されていることも多いので、様々な事例に触れることで社内DXに活かしてみてはいかがでしょうか。